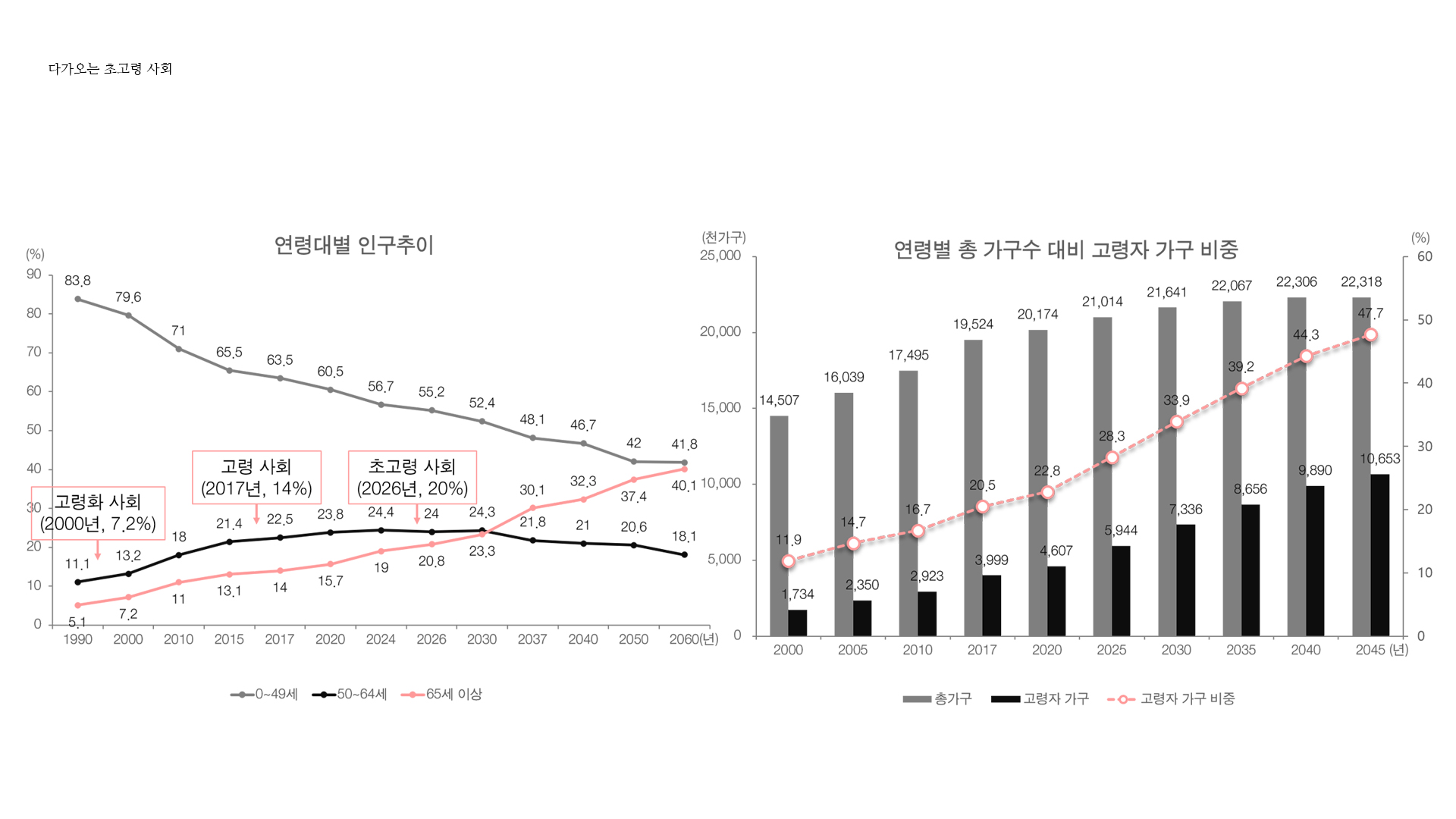

황혼 뒤에는 새벽이

안소연

“노인의 정주성”

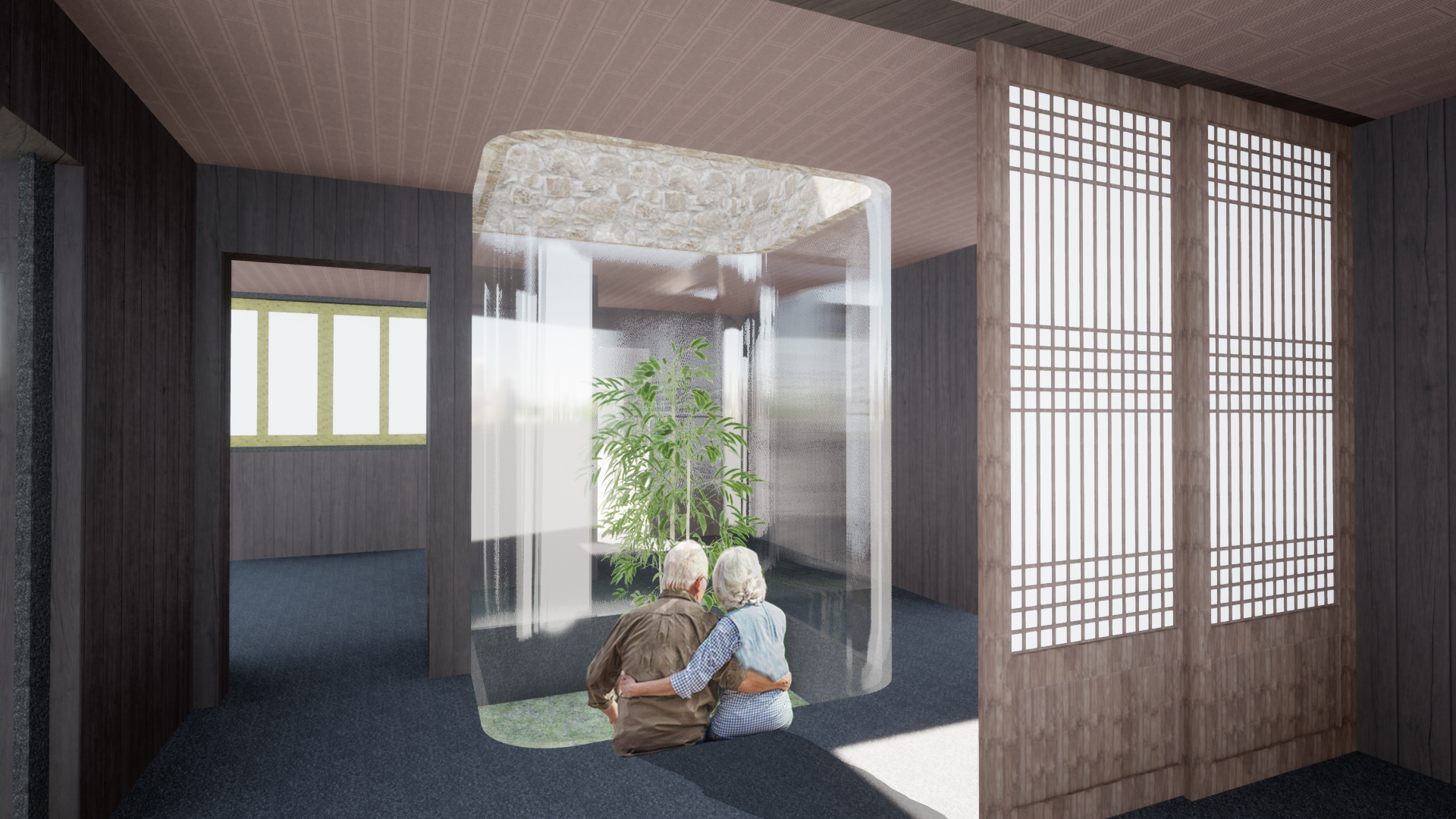

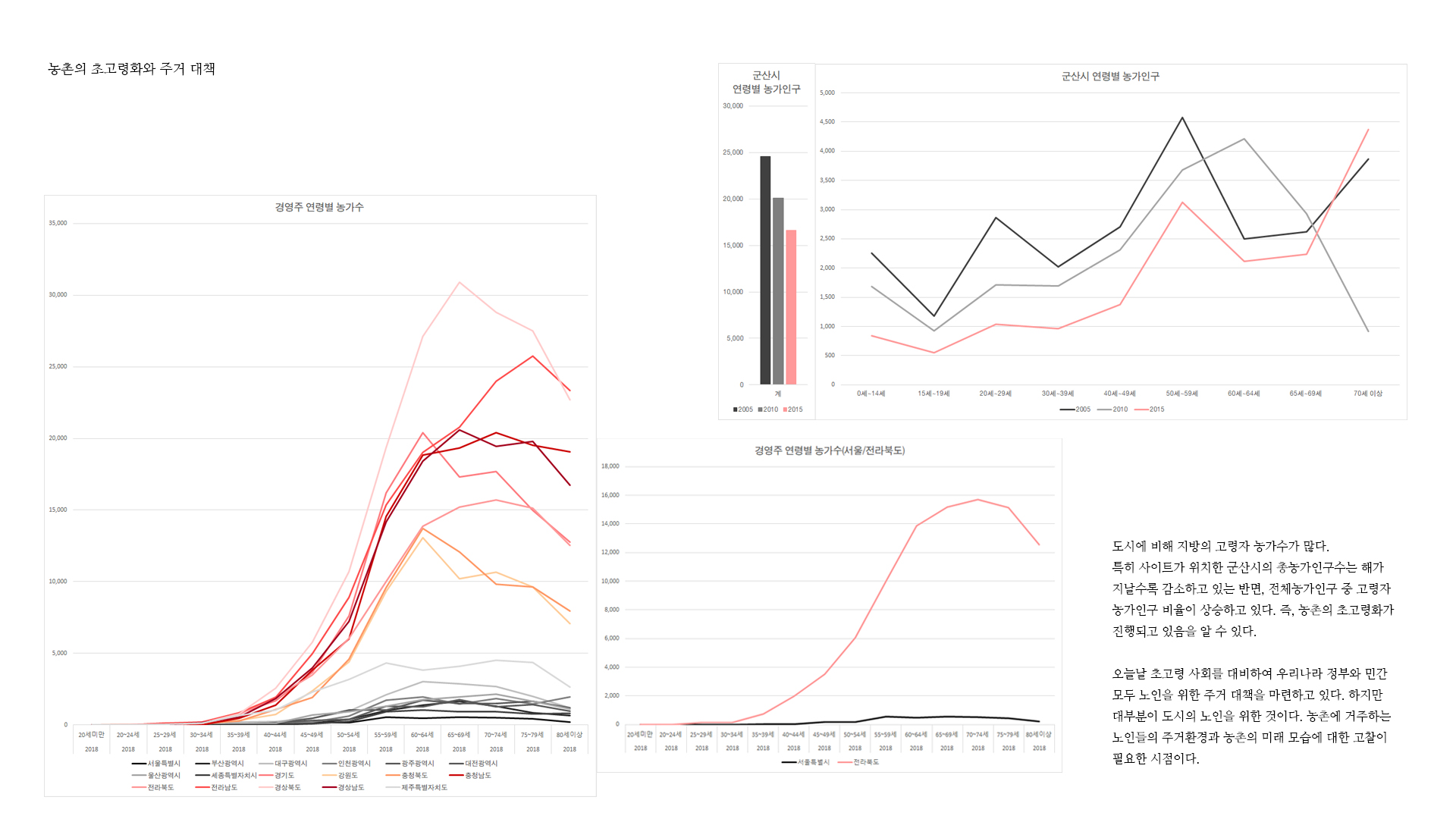

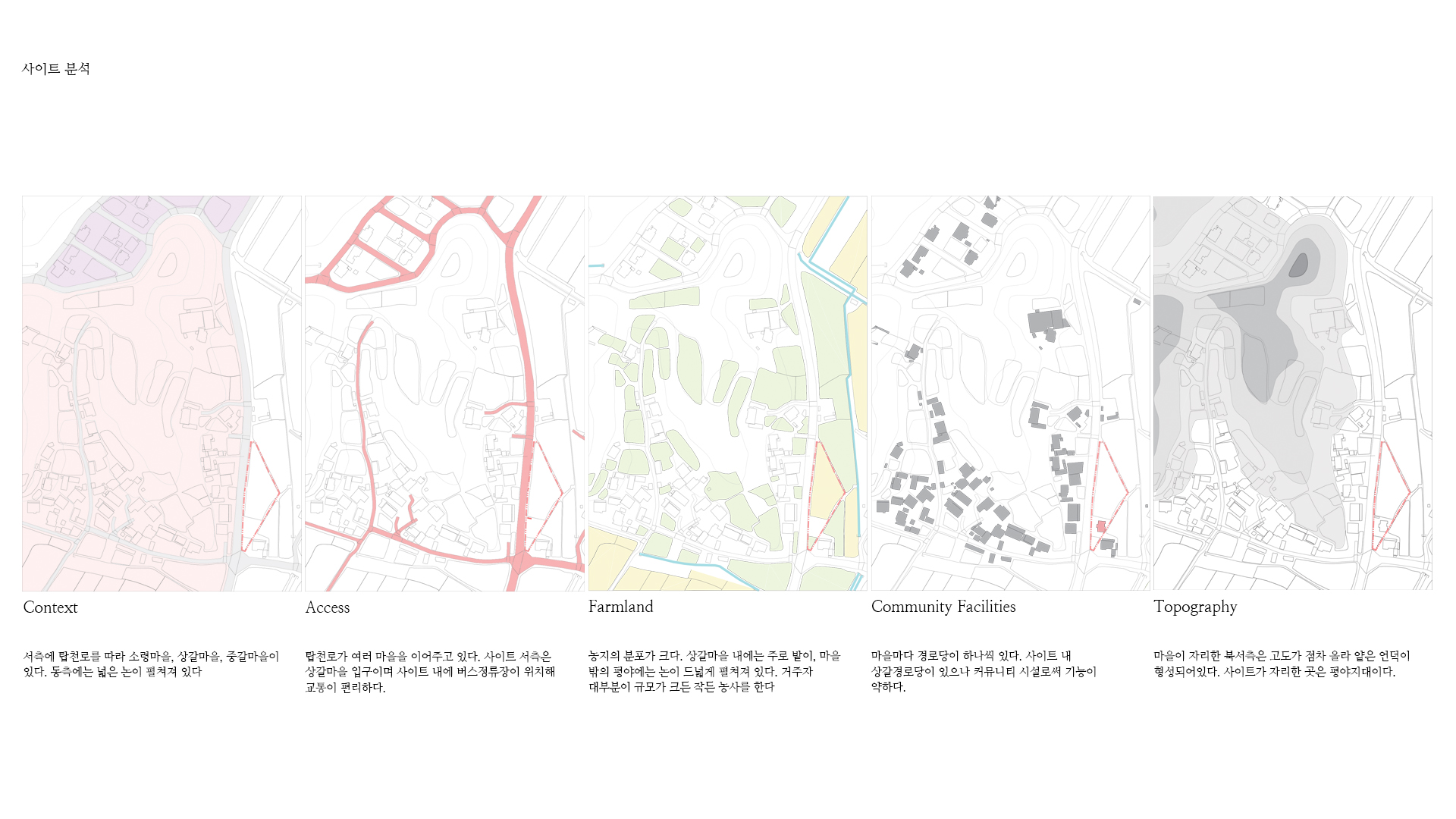

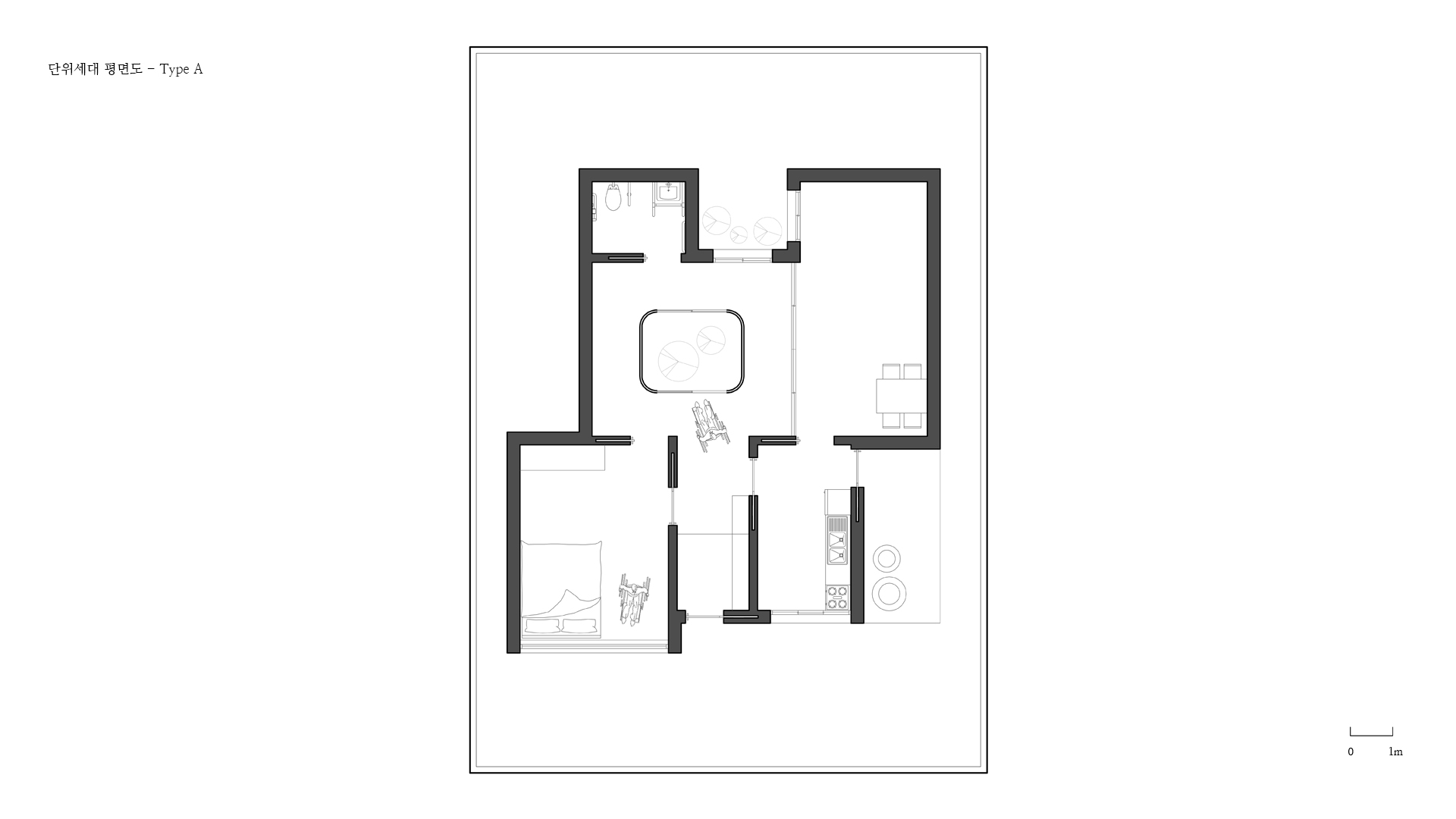

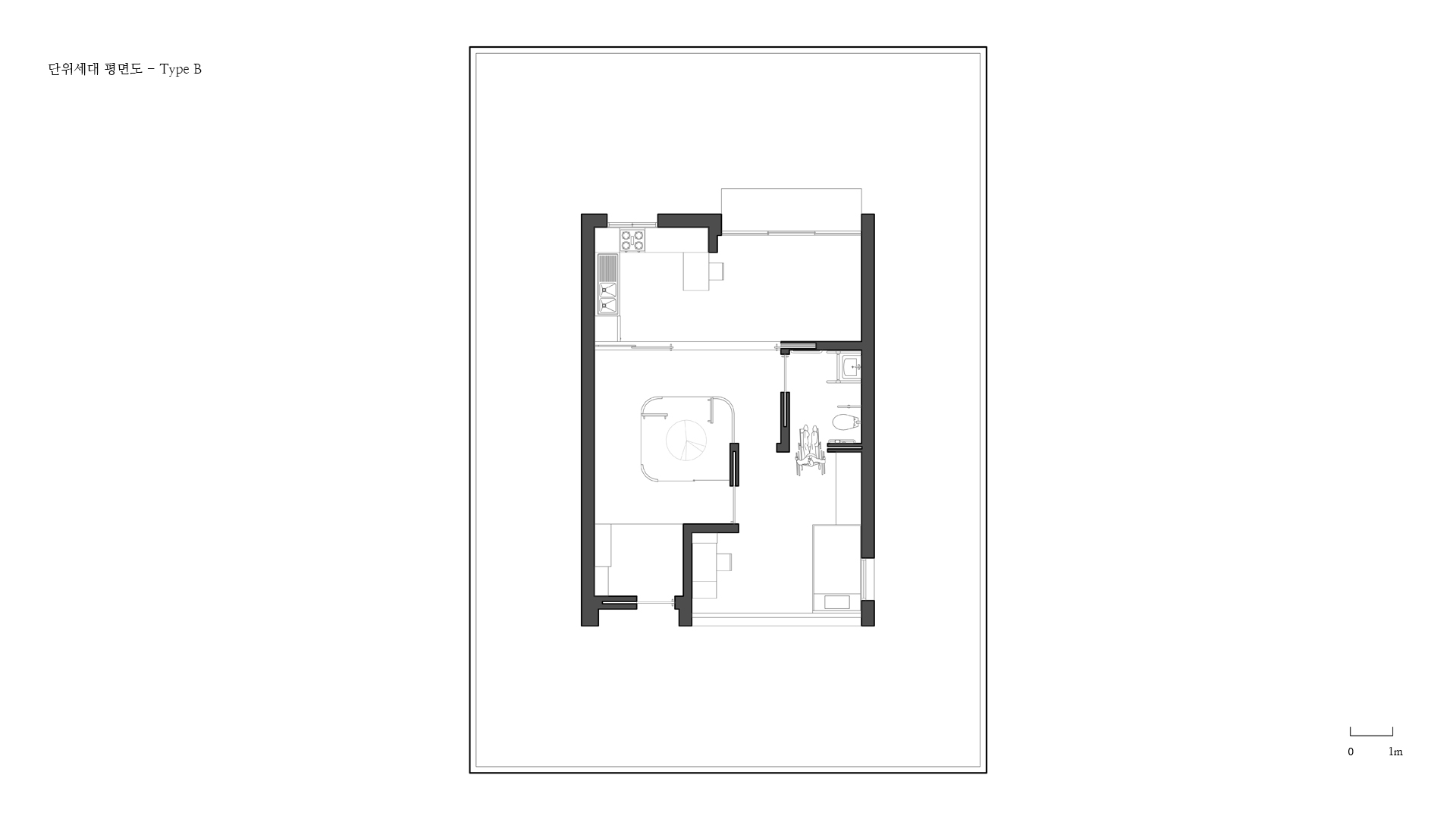

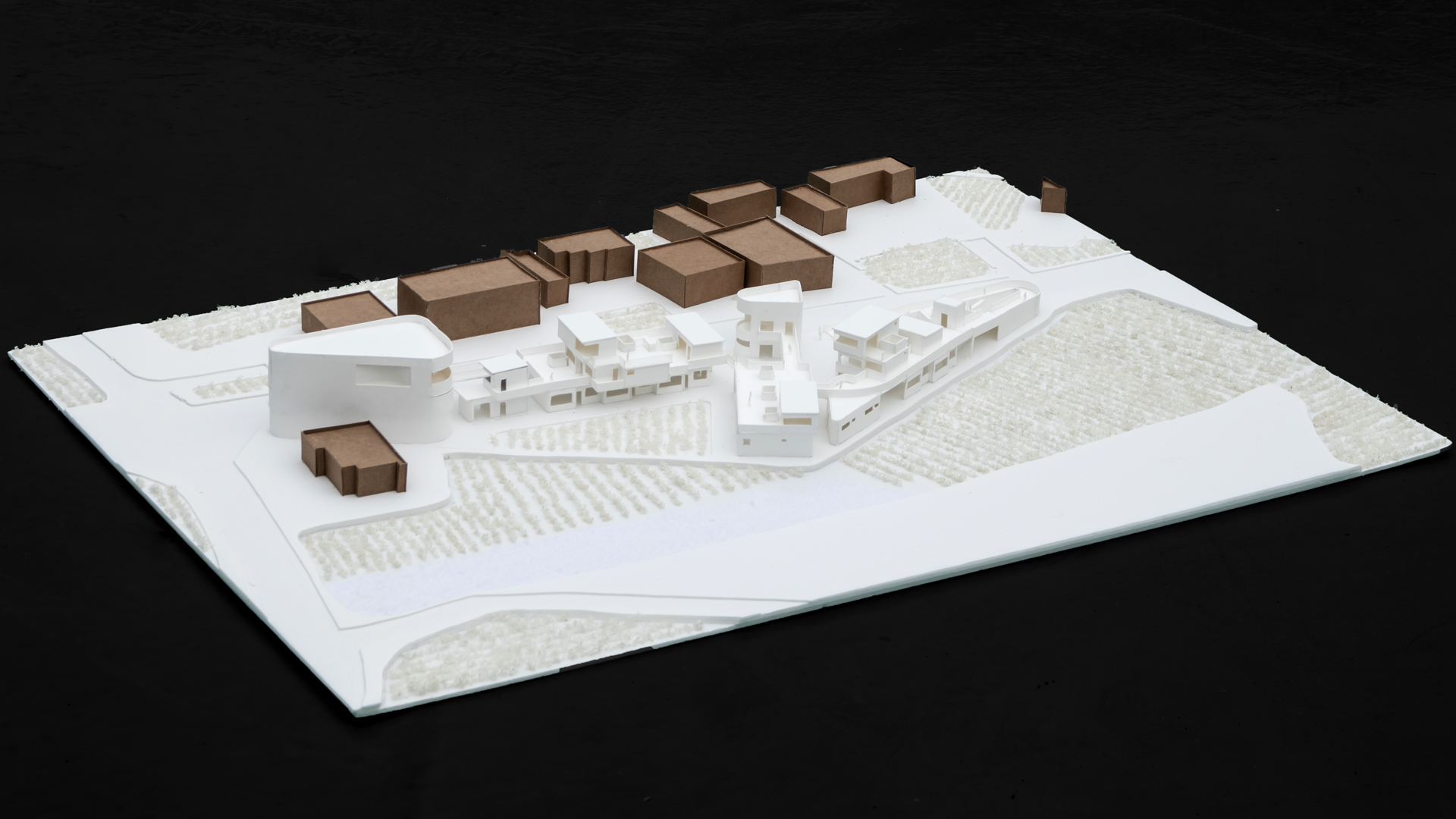

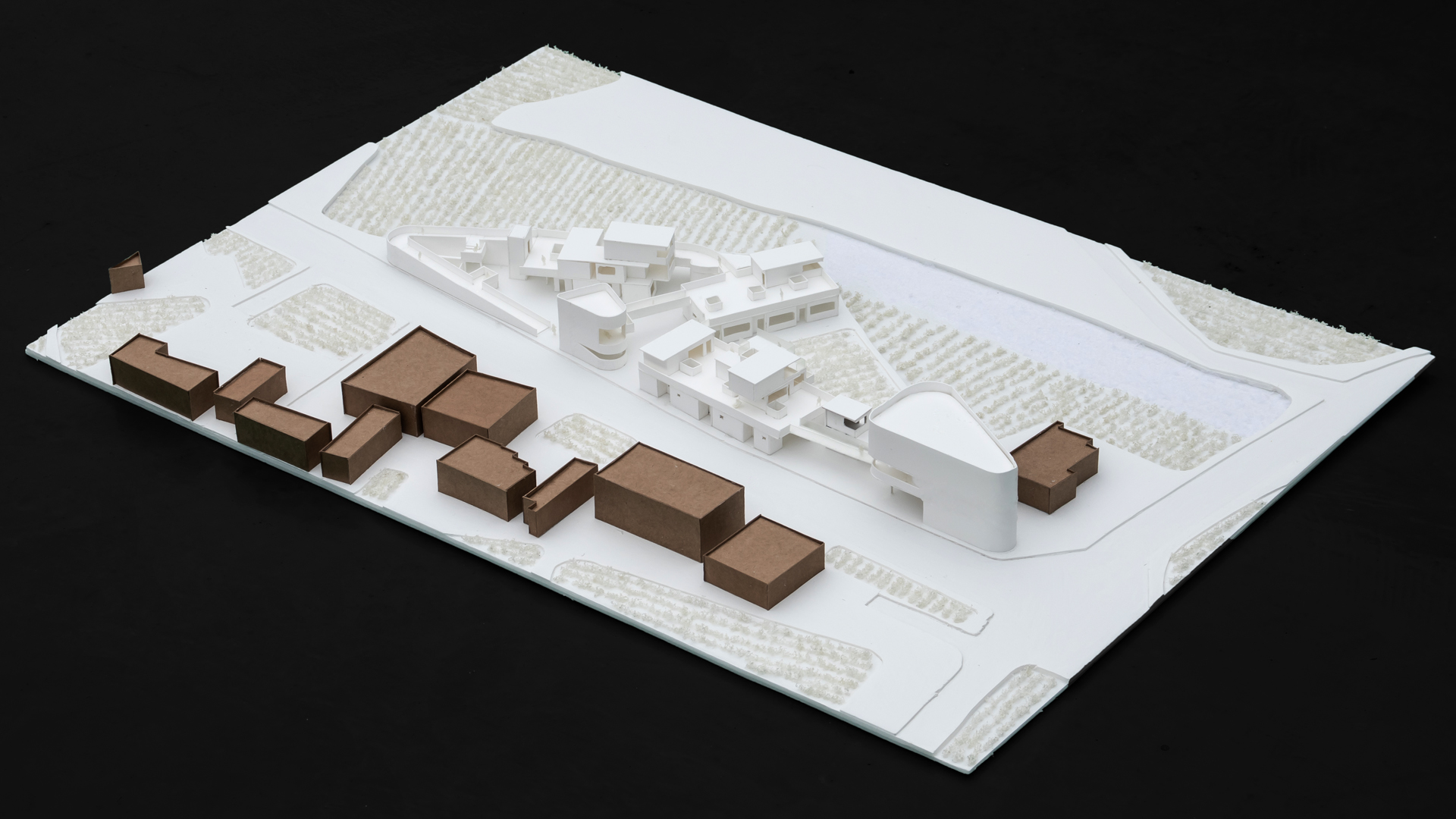

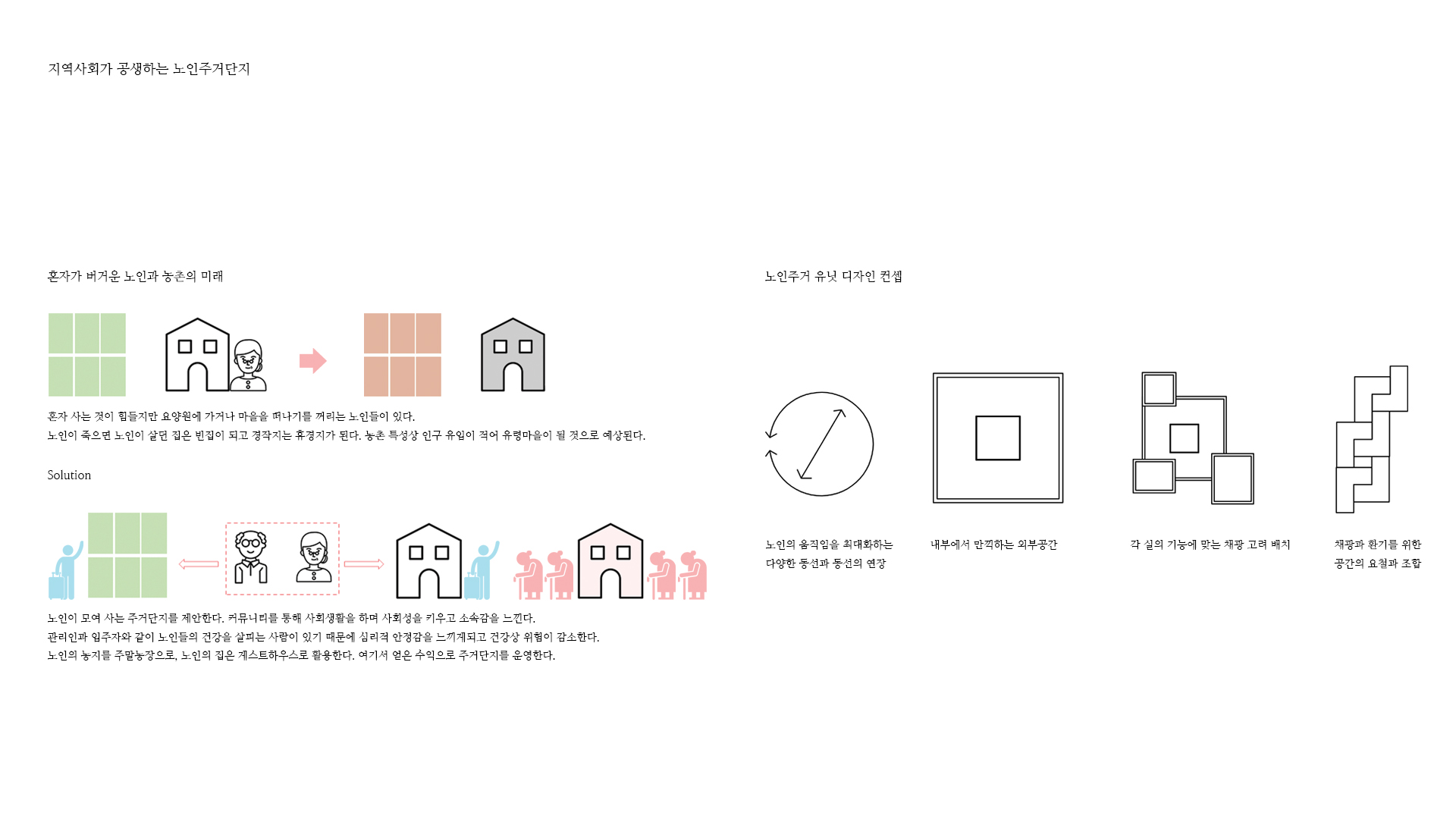

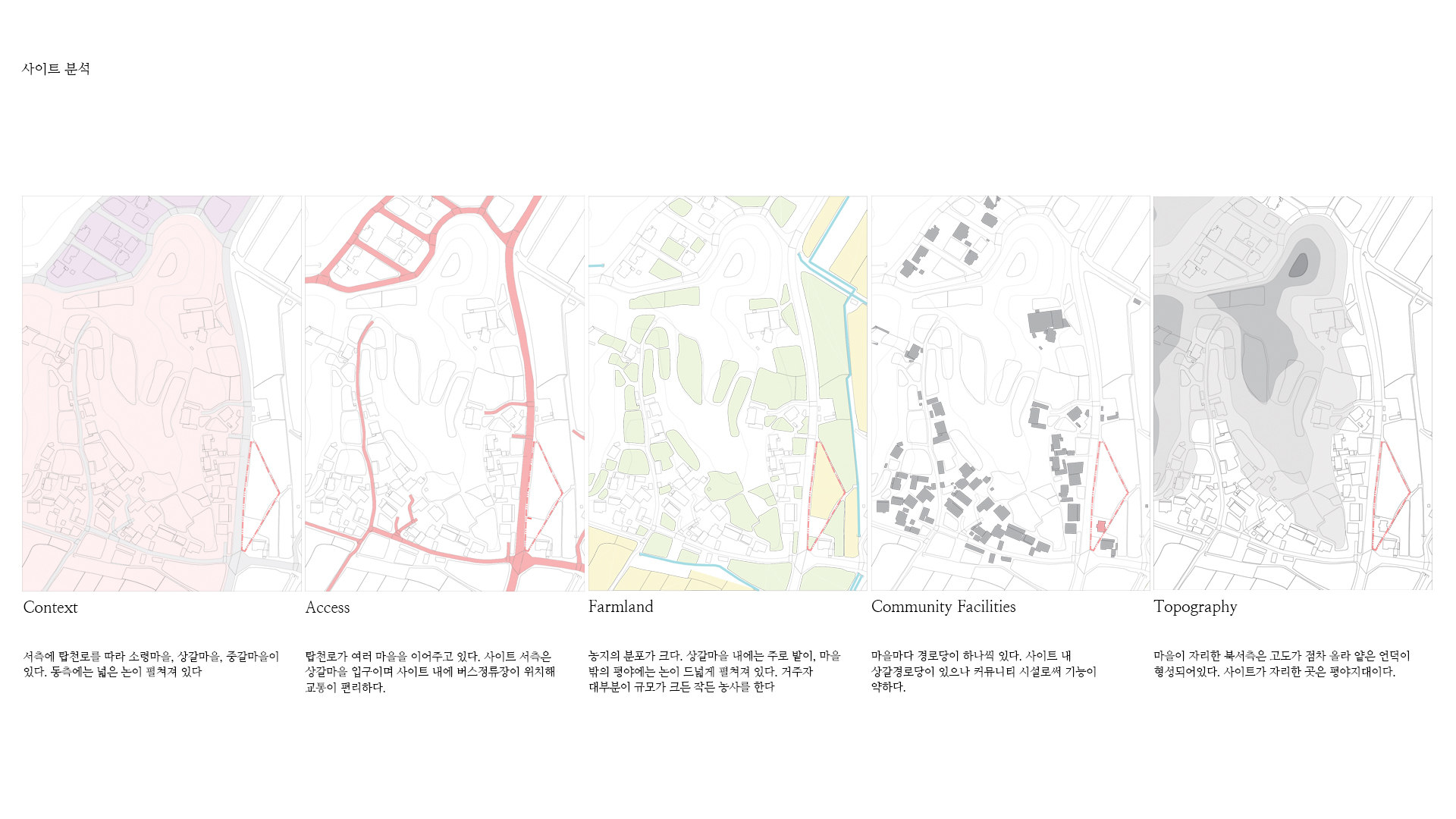

상갈마을의 거주자는 오랜 기간 마을에서 농사를 지으며 살아온 노인이 대부분이다. 그들은 나이가 지긋한 사람이라도 밭에 나가서 비료를 주고 농작물을 돌본다. 언제나 그랬듯. 변화가 싫고 익숙한 것이 좋다. 주거환경을 선택함에 있어서도 이들에게는 그러한 특성이 나타난다. 몸이 아파도 마을을 떠나 낯선 곳에 사는 것을 선호하지 않는다. 평생을 살아왔던 마을에, ‘내’ 집에 남는게 차라리 좋다.

“노인은 주체적이다”

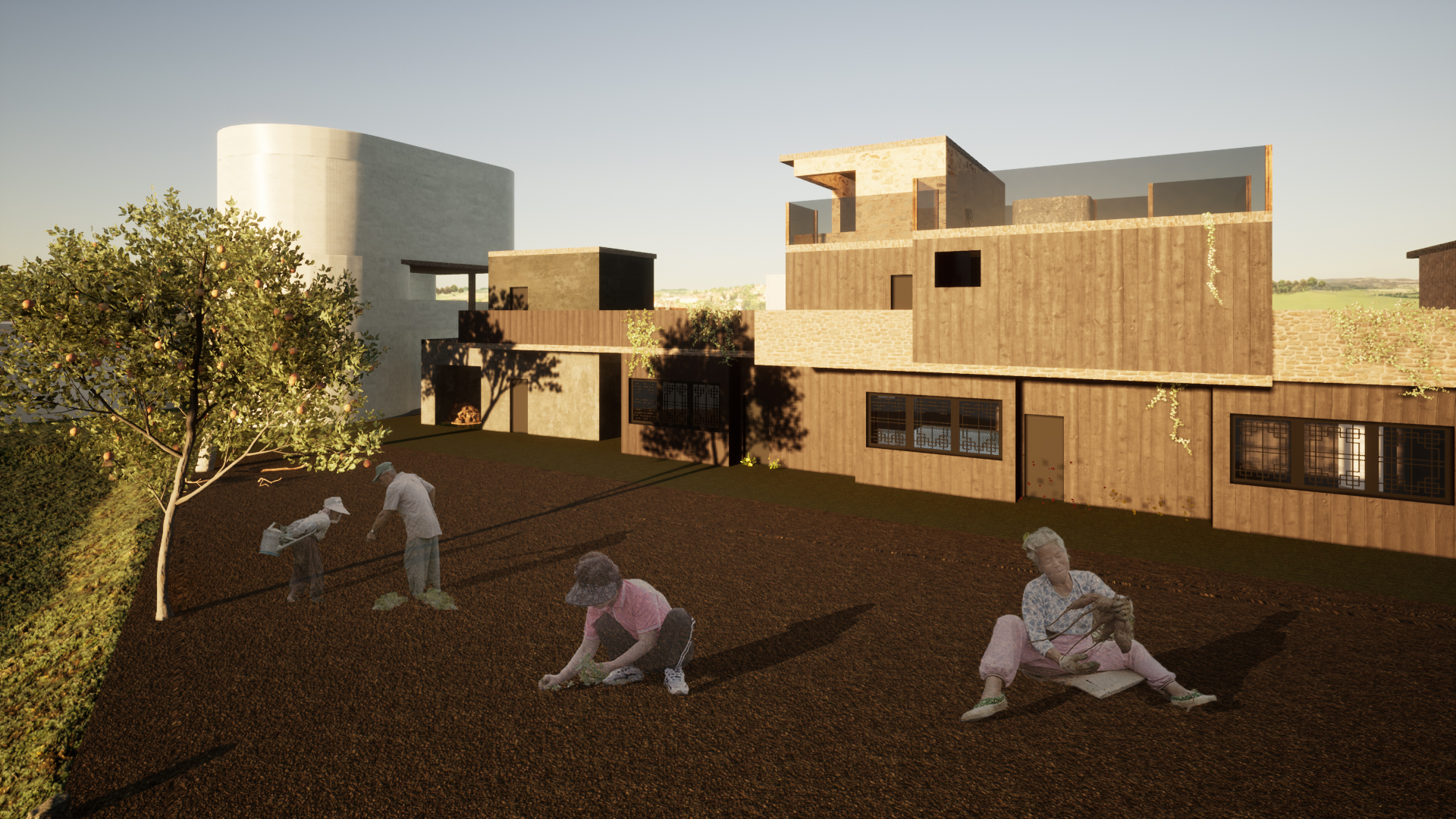

‘노인’은 말 그대로 나이가 들어 늙은 사람을 의미할 뿐이지 수동적인 사람을 의미하지 않는다. 노인에게도 먹고싶은 음식, 보고싶은 사람, 원하는 삶의 모습이 있다. 또, 독립적으로 살고 싶은 사람도 있다.

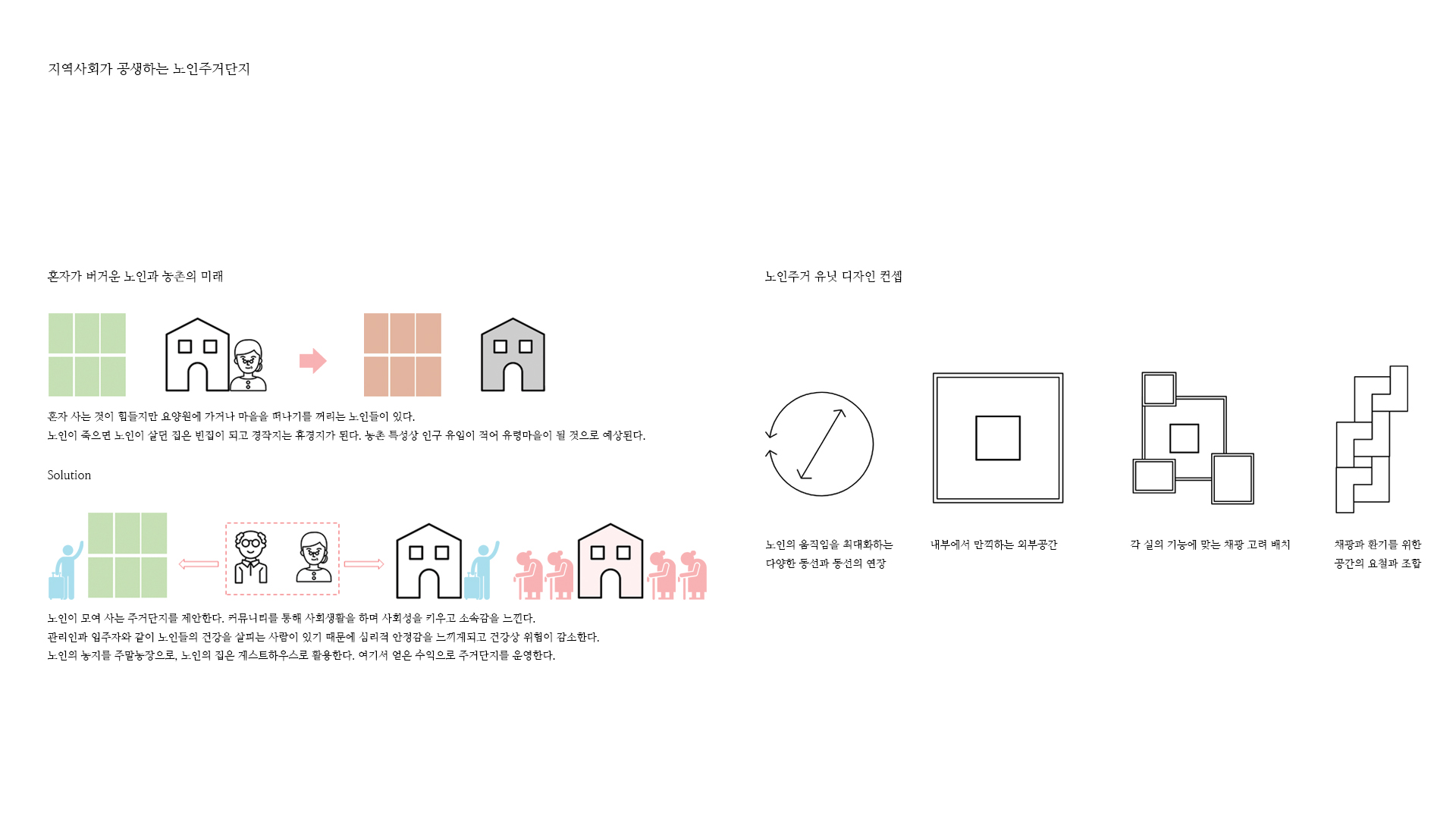

그러나 사람은 언젠가 혼자 힘으로 살기 버거울 때가 오기 마련이다. 그런 순간에는 가족과 함께 살거나 요양원에 들어가는 것 외에 다른 선택지는 없는 걸까? 도시가 아닌 농촌이기에 가능한 방법이 있을 것이다.

“노인의 삶은 집이 전부”

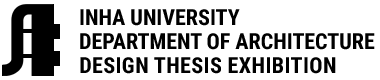

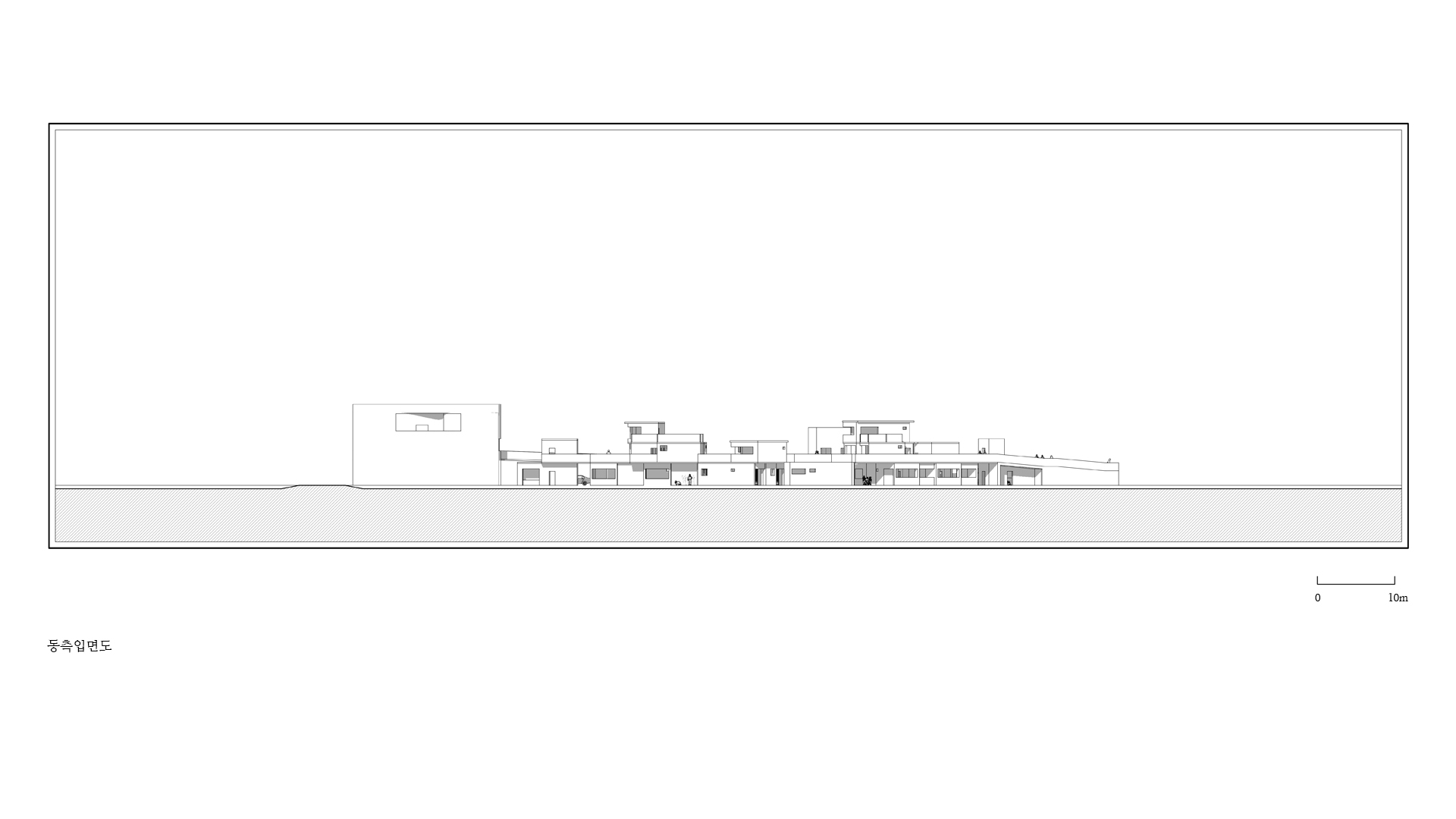

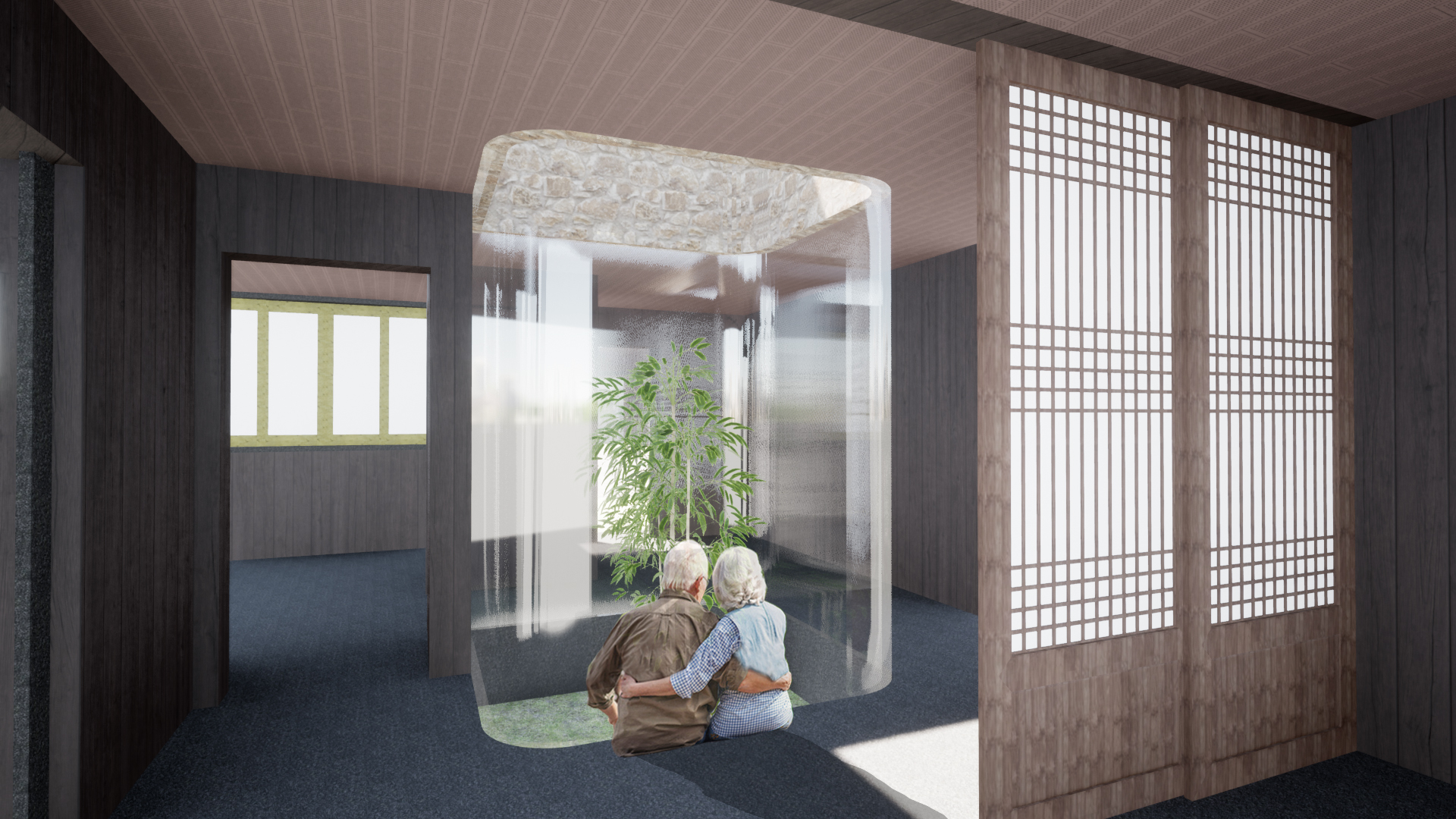

노인의 삶은 집이 전부라는 말이 있다. 그만큼 하루 일과 중 집이 가장 오랜 시간 머무는 공간임을 의미한다. 그러한 집은 어떤 공간이어야 노인의 삶에 긍정적인 영향을 끼칠까?

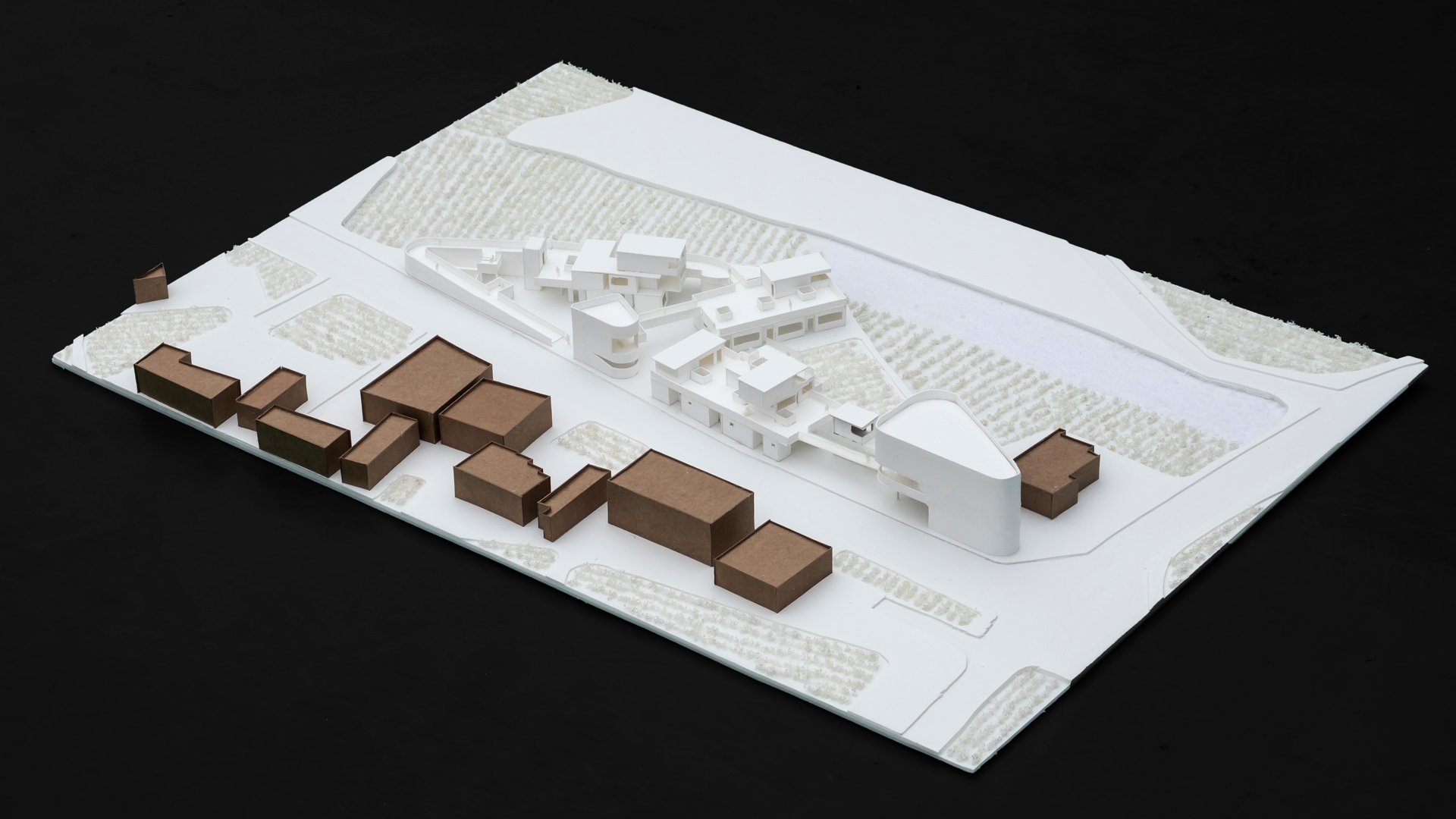

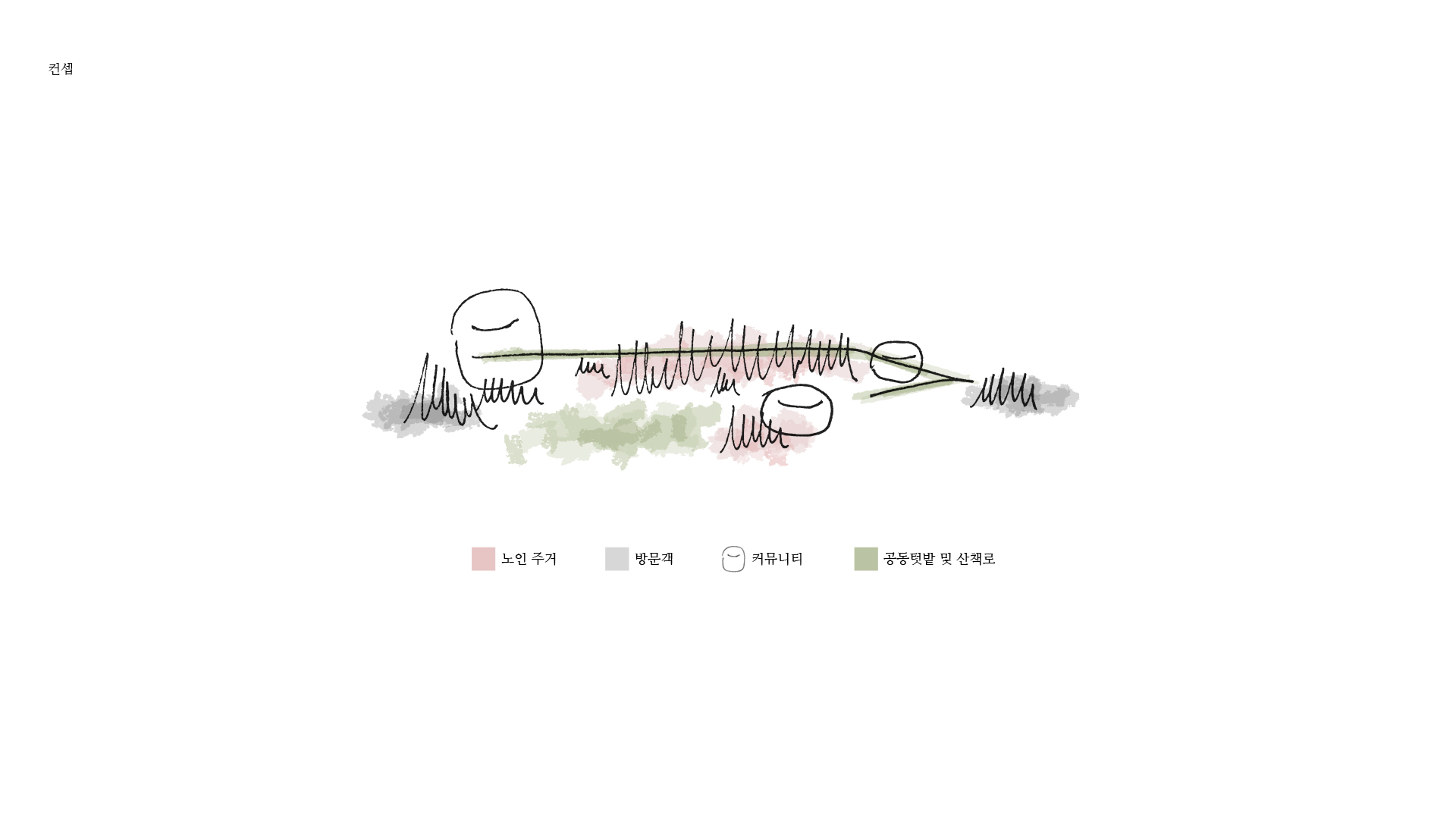

노인이 주체적으로 삶을 꾸려나가고

지역사회 구성원이 공생함으로써 지속가능한 농촌을 제안한다.